Bioinformatique L3 MICROBIOLOGIE

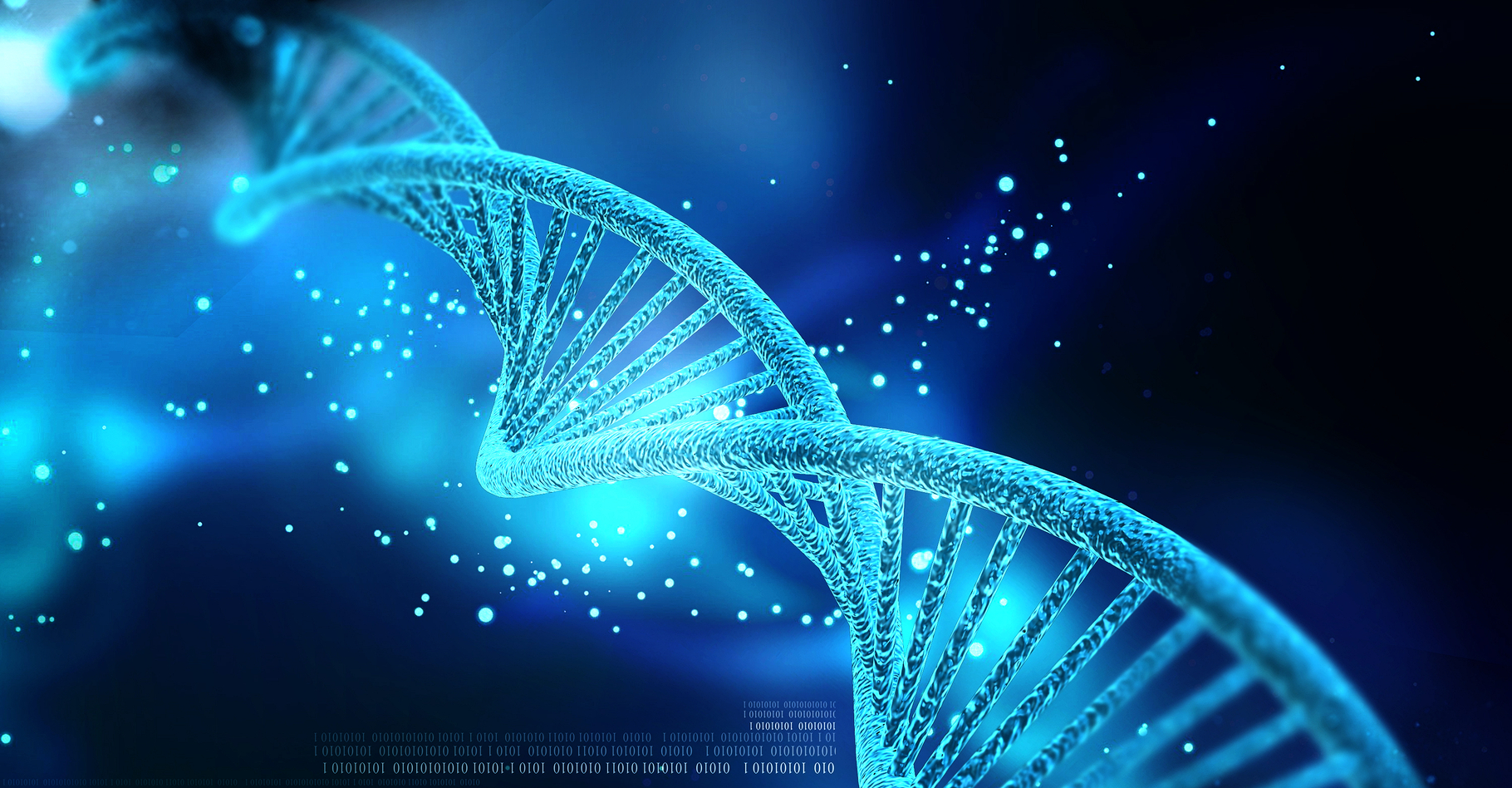

"La bioinformatique est constituée par l’ensemble des concepts et des techniques nécessaires à l’interprétation de l’information génétique (séquences) et structurale (repliement 3-D). C’est le décryptage de la « bioinformation » (« Computational Biology » ). La bioinformatique est donc une branche théorique de la Biologie. Son but, comme tout volet théorique d’une discipline, est d’effectuer la synthèse des données disponibles (à l’aide de modèles et de théories), d’énoncer des hypothèses généralisatrices (p.e: comment les protéines se replient ou comment les espèces évoluent), et de formuler des prédictions (p.e : localiser ou prédire la fonction d’un gène)".

Trois activités principales de la bioinformatique : • Acquisition et organisation des données biologiques • Conception de logiciels pour l’analyse, la comparaison et la modélisation des données • Analyse des résultats produits par les logiciels

CONSTITUTION ET TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE

Créer son entreprise implique de respecter une procédure lourde et très encadrée par la

loi.

Quelles sont les étapes

à suivre pour créer son entreprise ?

Prise en main de la plateforme Moodle

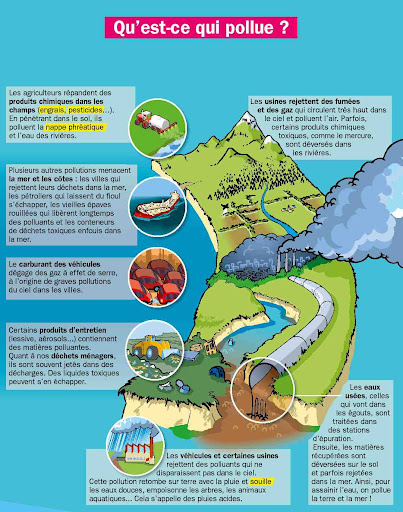

Le cours pollution de l’environnement vise à sensibiliser les étudiants à l'étendue de la gravité des dommages déjà perceptibles à l'échelle planétaire, et qui montrent les dimensions inquiétantes atteintes de nos jours par la "crise globale de l'environnement". Les dégradations peuvent être d'origines naturelles mais elles sont souvent anthropiques.

Visées d’apprentissage

Le cours « pollution de l’environnement », vise dans son ensemble à « connaitre l’état actuel de dégradation de l’environnement et découvrir les principales causes de dégradation de l’environnement, y compris la pollution ».

A la fin du cours, l’apprenant doit capable :

- D’examiner en détail le concept de pollution, en classifiant selon la nature des polluants,

- De démontrer les principales causes actuelles de la pollution de l’environnement, par établissement des rapports directs entre les activités humaines et la pollution,

- D’expliquer comment les polluants se transportent dans la biosphère par divers processus biogéochimiques,

- De démontrer le devenir des polluants lorsqu’ils s’accumulent dans l’environnement, en évaluant leurs effets sur la faune et le flore.

Lecture scientific english

This lecture is entitled "How to Write a Scientific Article in English: A Step-by-Step Guide" aims to assist non-native English-speaking researchers to publish their first scientific articles in international peer-reviewed journals by providing a step-by-step guide in plain and simple English. The guide principally aims to provide clarity and encouragement to the writing process, and to reduce the difficulty factor that may face non-native English-speaking authors.

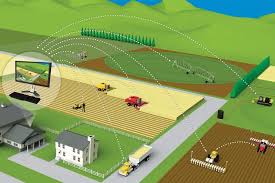

Dr. MELALIH A. Application of Precision Agriculture

Dr. MELALIH A. COURS MALHERBOLOGIE

La malherbologie (ou science des mauvaises herbes) a pour objet la connaissance des mauvaises herbes, en particulier en agriculture. Généralement, elle a pour principaux objectifs :

(1) préciser les effets de ces plantes, donc en particulier sur la production agricole ou alimentaire (traditionnellement la nuisibilité sous ses différents types, ex. toxicité ; récemment en plus sont parfois inclus des effets positifs éventuels),

(2) (en conséquence) les moyens de les gérer (traditionnellement les moyens de lutte -avec les cibles de chacun-, plus récemment leur régulation) pour limiter les nuisibilités