مدخل إلى علم الآثار2

السداسي: الثاني أستاذ المادة: أ.د. جبران لعرج

اسم الوحدة: الأساسية

اسم المادة: مدخل إلى علم الآثار 02

الرصيد: 05

المعامل: 02

أهداف التعليم: (ذكر ما يفـترض أن يكتسبه الطالب من مؤهلات بعد نجاحه في هذه المادة، في ثلاثة أسطر على الأكثر).

تقديم معلومات للطلبة حول علم الاثار كعلم بحد ذاته لأوّل مرة في مشوارهم الأكاديمي وإعطاءهم نضرة عن منهج البحث في الاثار وعن الحفرية الاثرية ، وإعطاءهم معلومات حول مخلّفاتهم الحضارية بشتى أنواعها طريقة استخراجها وجمعها ودراستها واستغلالها

المعارف المسبقة المطلوبة: (وصف تفصيلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطران على الأكثر).

معلومات حول علم الاثار

مفاهيم حول البحث الاثري

معلومات حول بعض المواقع الاثرية المشهورة

القدرات المكتسبة:

· الإلمام بمختلف المعارف الخاصة بمجالات علم الآثار.

· القدرة على البحث الميداني

· معرفة الأطر المتعلقة والعلوم المساعدة لعلم الآثار.

الأسواق ومحترفوها في تاريخ الإسلام

الأسواق ومحترفوها في تاريخ الإسلام

(المراجع محاضرات و دراسات مختلفة)

الحسبة: وكانت تعرف في الغرب الإسلامي بولاية السوق، وممن اشتهر في هذه الوظيفة موسى بن سالم الخولاني وحسين بن عاصم الثقفي الفقيه ولي الحسبة - أو ولاية السوق- وقد وتوفي سنة 263 هـ (876 م) ، وقد تولي نفس المهمة ابنه عبد الله بن حسين وممن تولى الحسبة سليمان بن وانسون ولكن الأمير سرعان ما عزله لأنه رأى أنه أساء الأدب معه،ولم تكن الحسبة منفردة بل كانت تتوازى مع وظيفة أخرى لصيقة بها وهي الشرطة، وقد يتولى المحتسب هده الوظيفة إضافة إلى كونه والي على السوق.

ه- الشرطة: عرفت ثلاثة أنواع ض الشرطة، وهي الكبرى والوسطى والصغرى، ولصاحب الشرطة بعض سلطات القاضي كما يقوم أحيانا بتنفيذ بعض الحدود بعد أن يصدر القاضي الحكم، وربما نظر في الحدود فكان صاحب الشرطة مسؤولا عن الأمن والضرب على أيدي المجرمين، فصاحب الشرطة الصغرى كان مختصا فيما يتصل بعامة الناس أما صاحب الشرطة العليا فيضاف إليه زيادة على ذلك النظر في قضايا الخاصة للناس وكبار رجال الدولة والضرب على أيدي العابثين منهم أو من أقاربهم وحاشيتهم، أما الوسطى فمهمة صاحبها إنجاز بعض الأعمال الخاصة التي يكلفه بها الخليفة لحفظ الأمن، وأغلب الفقهاء والعلماء تولوا الشرطة الصغرى ،ومن هؤلاء حارث بن أبي سعد وكان فقيها ولي الشرطة الصغرى إلى أن توفي سنة 221 هـ(835 م) ، ومحمد بن خالد بن مرتنيل المعروف بالأشج وكان صاحب الصلاة والشرطة معا وكانت وفاته سنة 224 هـ (838 م) ومنهم كذلك ابن عاصم عبد الله بن حسين وكان واليا على الشرطة بقرطبة أيام الأمير محمد ونجد ممن ولي هذه الوظيفة يحي بن ابن إسحاق الطبيب وذلك سنة 302 هـ(914 م) وقد تعد هده الوظيفة في مكانة الوزارة .

الحرف والمهن في أسواق أرض الإسلام :

عند محاولة الحديث عن موضوع الحرف في تاريخ المغرب الوسيط يصدم الباحث بإشكالية ندرة المادة الخبرية، خاصة في الحوليات التاريخية التي أحجمت عن الحديث عن مثل هذه المواضيع، رغم أنه يعتبر حجر الزاوية في الخارطة الاقتصادية والتنموية لبلاد المغرب في العصر الوسيط، فالمؤرخون صاموا عن الحديث الحرفين باعتبارهم من الغوغاء والدهماء وحثالة المجتمع، الذين يصنفون في خانة الجهلة وذوي تفكير ساذج وقدرات عقلية محدودة، وكما هو معروف فجل الكتابات التاريخية كان محورها تأليفها الدول والملوك، ويزاد الشكل تجاه التجاهل إذا أدركنا كره هذه الفئة للسلطة وعلاقتها المتشنجة معها بسبب ما تفرضه من جباية .

وأمام هذه العتمة من قبل المصادر التاريخية وجب البحث عن البديل لسد ثغرات هذا النقص، فكان لزاما طرق أبواب أنواع أخرى من المصادر ونخص هنا كتب الجغرافيا وكتب المناقب والتراجم والأدب والفقه والنوازل وكتب الحسبة، والتي زخرت بمعلومات هامة عن الحرف والحرفين ومجالات شغلهم وتنظيماتهم وأوضاعهم العامة.

وقبل الحديث عن الحرف وجب منهجيا إعطاء تعريف للحرفة و المهنة والفرق بينهما، وإن كان ذلك يعتبر من الأمور الملغزة التي يمكن أن تدفع بالباحث إلى الوقوع في الزلل و المحظور إذا لم يضعها في نطاقها الزماني والمكاني، فلا يمكن الاعتماد على تعريف يرجع إلى عصر بعيد عن الزمن الدراسة ولا إلا مكان غير المغرب الإسلامي .

المفاهيم:

أولا : الحرفة :الحرف كل شيء طرفة وشفيرة وحده وحروف الهجاء ، الصنعة لغة : واصْطَنَعْتُ عند فلان صَنِيعةً، وفلان صَنيعةُ فلان وصَنِيعُ فلات إذا اصْطَنَعَه وأَدَّبَه وخَرَّجَه ورَبَّاه. وصانَعَه: داراه ولَيَّنَه وداهَنَه والمُصانَعةُ: أَن تَصْنَعَ له شيئاً ليَصْنَعَ لك شيئاً آخر، وهي مُفاعَلةٌ من الصُّنْعِ. وصانِعَ الوالي: رَشاه. والمُصانَعةُ: الرَّشْوةُ. وفي لمثل: من صانَعَ بالمال لم يَحْتَشِمْ مِنْ طَلَب الحاجةِ .

ثانيا : اصطلاحا : الحرفة معناها الصناعة فقد قيل فلان محترف صانع وفلان حريفي أي معاملي ، والحرفة من الاحتراف وهو الاكتساب وكل ما اشتغل فيه الانسان .

إن الصنعة العملية هي إخراج الصانع العالم الصورة التي في فكره، والمصنوعات أربعة أجناس: بشرية وطبيعية ونفسانية وإلهية. فالبشرية مثل ما يعمل الصناع من الأشكال والنقوش والأصباغ في الأجسام الطبيعية، في أسواق المدن وغيرها من المواضع. والمصنوعات الطبيعية هي صور هياكل الحيوانات، وفنون أشكال النبات، وألوان جواهر المعادن.

ويعرفها ابن خلدون فقال:« اعلم أن الصنائع في النوع اإلنساني كثيرة لكثرة االعمال المتداولة في العمران بحيث تشد عن الحصر وال يأخذها العد، منها ما هو ضروري كالفَلحة والبناء والخياطة والتجارة والحياكة وأما الشريفة بالموضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب »

الحرفة أو الصنعة في ذهنية ساكنة بلاد المغرب:

اختلفت النظرة إلى أهل الصنعة والحرفة على حسب فئات المجتمع المختلفة فإذا كانت هناك نظرة ازدراء واحتقار من قبل هرم السلطة، ويمكن هنا نستدل بنظرة المحتسب الذي يمثل السلطة والناطق الرسمي بها.

فالمتتبع لكتب الحسبة يرى أنها حملت على نفسها توصيف كل أصحاب الحرف بصفات قد تكون في بعضهم، وقد لا تكون وإنما تكلمت عنها من باب أن الحرفيين كما سبق اعتبروا معارضين للسلطة الحاكمة وبذلك مثلت كتب الحسبة النظرة الرسمية لهؤلاء ، فهم يخلطون العقار الطيب بالعقار الذي دونه، والأشياء الهندية بالبلدية، والحناء المغربلة بغير المغربلة، والقديمة بالحديثة ، أما ابن عبدون فعند وصفه للخبازين يقول"لا يباع الخبز إلا بميزان، ويتفقد طبخه ويتفقد فتاته، فربما كان ملبسا أعني أنهم يأخذون من عجين طيب قليلا ثم يلبسون وجه الخبز، وهو من دقيق غير طيب" ، وقد أيد هذه النظرة المؤرخ المقري حين يقول :" الجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يتميز بصنعة " وإن كان هذا الحكم يحمل في طياته تناقض والذي سيأتي بيانه إلا أنه يبن نظرة فئة من الطبقة المثقفة للصنعة. وفي المغرب تزخر كتب التراجم والمناقب بالأمثلة الدالة على ذلك فالفقيه أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني اشتغل حائكا في بداية حاله ، وكان الفقيه سعد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيبي من أهل ألمرية طبيبا عارفا ماهرا ، وكان الفقيه أبو الحسن علي الزيات يأكل من كد يمينه معرضا عن خطط الفقهاء ، ولم يختلف حال المتصوفة عن حال الفقهاء فالزاهد أبو محمد عبد السلام التونسي كان يأكل من الشعير الذي يحرثه بيده ، ولم يختلف حال أبو محمد خميس بن أبي زرج الرجراجي الأسود والذي كان " لا يأكل إلا الزرع الذي تناول حرثه بيده وحصاده ودرسه" واشتغل العابد ابو يعقوب يوسف بن علي المؤذن عطارا .

وإذا كان الفقيه و المتصوف له هذه النظرة للحرفة بل وحتى ممارستها، و انطلاقا من أن الفقهاء والصلحاء يعتبران جزء لا يتجزأ من المجتمع يعيش فيه ويشارك ساكنته أقراحه و أفراحه هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان المجتمع ينظر إلى هؤلاء نظرة هالة و تقديس و اعتبروا قدوة لغيرهم من فئات المجتمع فنظرة العامة للحرفة اصطبغت بنظرتهم لمن مارسها فزادت مكانتها في النفوس، فقد تواصى فتيان قرية رجراجة على حصاد فدان الزاهد أبو محمد خميس بن أبي زرج دون إعلامه بذلك، فلما علم بذلك أمرهم أن يكفوا، فقالوا ما حصدنا إلا طائعين متبرعين، فقال يكفيكم ما حصدتم .

-الطباخون:

درست كتب الأغذية كانت بالمغرب والأندلس ومن ذلك ما ذكره ابن خير الاشبيلي فيما رواه عن شيوخه من مصنفات أهمها "كتب الأشربة" و"كتاب الشجر والنبات" و"كتاب التمر" و"كتاب المعزى والابل والشاء " .ومن التأليف فيه ومن ذلك كتاب ابن عبد ربه الفريدة الثانية في الطعام والشراب، وكتاب الطعام من المخصص لابن سيده، وأرجوزة في الأغذية للسان الدين بن الخطيب وأرجوزة في الأغذية والأشربة لابن قنفد وكتاب ابن رزين التجيني فضالة الخوان في طيبات الألوان والطعام وغيرها.

والمتصفح لكتب الطبخ يجد أن جل الأطباق كان الدقيق مكون أساسي فيها وهو ما أدى إلى التدليس والغش فيه، ومن خدع بائعي الدقيق خلط الطيب مع اللطيف ويبيعون الجميع بسعر الجيد الذي وضعه المحتسب، أو الطيب على اللطيف ليراه المشتري ثم يغرفون له من الوسط ويعطوه له وهو في غفلة عما في داخل الظاهر، ويسمون ذلك المغفر، ومنهم من يخلطه بالنخال الشبيه بالسميد، أما الغربالون فيغشون بعدم تنقية الدقيق من نخالته، والطحانون يغشون بخلط الدقيق الجيد بالرديء أو يخلط بالتراب الأبيض كما يفعل في أرحاء مالقة .

أما الخبازون ففي الغالب كانوا يغشون في خلط الخبز الطيب بالرديء، كما يقومون برش الخبز بالماء والعسل قبل الطبخ وبالزيت بعد طبخه، ويقومون بتقريص الخبز الرديء بالدقيق الطيب فيرى أنه جيد أما في وزن الخبز فكانوا يعملون الخبزة من خبزتين وينقصون في وزن الخبز فمن فعل ذلك كسر وباعه وزنا، وهناك من قال يتصدق به تأديبا لصاحبه .

مما يدخل تحت الطبخ الجزارة وتركزت حوانيت أصحاب هذه الحرفة في بلاد المغرب في وسط المدن، وفي الأحياء وكان عدد حوانيت الجزارين في مدينة فاس نحو الأربعين، أما المسالخ التي كانت تقام فيها عملية الذبح، فتكون على مقربة من الأنهار القريبة من المدن، والهدف من ذلك هو حاجتهم المستمرة للمياه، حيث يحتاجونها في غسل اللحوم وتنظيف الذبائح وكان يمنع الذبح في الأسواق إلا في (القصاري )المـسلخ .

ويجب أن يكون الجزار من أهل الدين والفضل، وأن يستعمل سكينة كبيرة وحادة، ويتوارى عنها إذا قدمها إلى الذبح .

ومن حيل الجزارين والتي بينها المحتسب خلط اللحم البائت باللحم الطري والهزيل بالسمين، وخلط لحم الضأن بالماعز .

3- العطارون:

وهم الذين يعملون في إنتاج المواد العطرية والاتجار بها كالمسك والزعفران ونحوهما وقد عرفت بلاد المغرب صناعة العطور، والتخصص بها، وكان لهم سوق خاص بهم يسمى العطارين . وقد أورد الونشريسي في إحدى نوازله بخصوص هذه المهنة ما سئل الفقيه ابن زرب عن دابة كانت ماشية في سوق العطارين تحت فارس فطارت صخرة من تحت حافرها فكسرت أنية عطر لها قيمة، فأجاب لا ضمان على الراكب وتدل هذه النازلة على انتشار هذه المهنة في المغرب، وكانت العطور لهل قيمة وغالية الثمن. وكان العنبر يستخدم كمادة أساسية في صناعة بعض العطور، وذلك لطيب رائحته، وكذلك خلطه بمواد أخرى .

4-البزازون: هو تاجر الثياب وعموم المنسوجات، وبائع البز يسمى البزاز وحرفته تسمى البزازة وقد اشتهرت أسواق بلاد المغرب بالتخصص بهذه المهنة، ومما يدل على ذلك، ما أشاره إليه الونشريسي في إحدى نوازله بوجود سوق خاص بهم، حيث سئل أبو العباس الغبريني عمن له حانوت بمدينة يكريه منذ واحد وعشرين عاماً لشخص يبيع البز، وهذا الحانوت المذكور يقع مقابل سوق البزازين بمسافة أربعة أذرع، ولم يغير عليه في المدة حال المذكورة مغير، ثم قام عليه أحد البزازين من أهل السوق ومنع صاحب الحانوت من كرائه، حيث زعم إن شاغل الحانوت يلتقي بالذين يجلبون البضائع إلى للسوق البز قبل وصولهم إليه ويمنع من يأتي للشراء من هؤلاء الجالبين من أهل السوق، وهذا ما يسبب لأهل السوق الضرر، فهل يمنع من بيع البز في هذا الحانوت أو لا يمنع لقربه من السوق المذكور وجرى عادته في هذه المدة. فأجاب الغبريني: له أن يعمر الحانوت المذكور ولا يحل له أن يلتقي الجالبين للسوق المذكور حتى يصلوا إلى السوق يبيعونه، يمنع من ذلك أشد المنع، وأما كونه يبيع ممن يأتي للشراء من أهل السوق المذكور قبلهم فلا حجة في ذلك .

-5-الدباغين:

هو المحترف لحرفة دباغة الجلود وقد كانت مهنة الدباغة من المهن المستهجنة بنظر الناس ، وذلك نتيجة للرائحة الكريهة المتصلة بهذه الصنعة وقد اشاره الونشريسي إلى وجود هذه المهنة في بلاد المغرب وكان لديهم صبيان يساعدوهم في مهنتهم ويشرفون عليهم وكان أصحاب هذه المهنة يعدون الجلود للصنع، وكانت هذه من جلود الخراف والماعز والأبقار بالإضافة إلى جلود الغزلان والجمال وينقسم الدباغين في بالد المغرب إلى أربع فئات اختصت كل منها بنوع معين من هذه الجلود . وقد أورده الونشريسي في إحدى نوازله التي تخص أصحاب هذه الحرفة، بقيام رجل في شراء من دباغ ثالثين زوجاً مفصلة بثالثين دينا ارً على أن يتم عملها .

أما المدابغ فكانت تقام على ضفاف الأنهار، وذلك لحاجتهم المستمرة للمياه لغسل الجلود وتنظيفها وكان لهؤلاء الدباغين أسواق خاصة بهم، وكان ال يسمح لهم بإقامة هذه الأسواق في داخل المدن، بل كانت تقام في خارج أسوارها، لأنها كانت تنبعث منها روائح كريهة . كانت هذه المهنة تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال فمنهم من يعمل على إزالة الشعر عن الجلد، وقسم يعدون ذا اكتملت دباغة الجلود انتقلت إلى أصحاب الحرف المسحوق اللازم للدباغة، والقسم الآخر يعمل في صبغ الجلد، المختلفة ليصنعوا منها أشياء متنوعة ، وشاع انتساب المهن الأسماء الأشخاص الذين يعملون في هذه الحرفة مثل قولهم على أبو مطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ وكانت دباغة الجلود من أهم الحرف التقليدية في مدينة فاس حيث كانت تشتهر بجلودها الممتازة

6-الخرازون:

هو محترف حرفة خزر الجلود بالمخرز وخياطتها الأغراض مختلفة بخيوط من الجلد أو الكتان، واشتغل هؤلاء في صناعة الأحذية وخرزها، ومن ذلك استمدوا تسميتهم بهذا الاسم وقد اشاره الونشريسي في إحدى نوازله إلى حرفة الخرازين عندما سئل أحد الفقهاء عن الخف الذي يعمله الخراز من مثل هذا النعال الصرارة، هل ينهى الخرازون عن عملها؟ فإن النساء يستعملنها عامدات لذلك، فيلبسنها ويمشين بها في الأسواق ومجامع الناس وربما كان الرجل غافل فيسمع صرير ذلك الخف فيرفع رأسه، فقال أرى أن ينهى الخرازون عن عمل الخفاف الصرارة، فإن عملوها بعد النهي عليهم العقوبة، وأرى أن يمنع النساء من لبسها، فإن لبسنها بعد النهي رأيت أن تشق خرازة الخف ويدفع إليه، وأرى عليها الأدب بعد النهي ، وتدل هذه النازلة على انتشار هذه المهنة في أسواق بالد المغرب، وأشهر صناعتهم هي الخفاف ، وكان بعض الخرازين يلجأ إلى الغش في ترويج بضاعته، فمنهم من يعمد إلى تغليظ حواشي النعل قبل خرزه، وقد نهاهم الفقيه ابن حبيب عن ذلك وأوصى بمنعهم عن هذا العمل .

مقاومة الامير عبد القادر 1830- 1847

ولد الامير عبد القادر في ماي 1807 في قرية القيطنة (التابعة لدائرة بوحنيفية ولاية معسكر حاليا)

الامير عبد القادر في الاصل هو رجل ادب و شعر و فكر و فقه. حفظ القران الكريم و لم يتجاوز عمره 12 سنة، تعلم مبادئ القرائة و الكتابة على يد والده الشيخ محي الدين بن مصطفى بن المختار، ذهب الى الحج رفقة والده سنة 1825 و عاد الى معسكر بعد 3 سنوات – اي سنة 1828-

بعد دخول الاحتلال الفرنسي الى الجزائر سنة 1830 اعلن محي الدين المقاومة الا ان لكبر سنه اقترح والده عبد القادر ليتولى الامير بدلا منه لهذا بويع عبد القادر كقائد للمقاومة في 24 نوفمبر 1832 و لقب "بالامير" و كذا "بناصر الدين "

احتلال وهران : بسبب اهمية الموقع الاستراتيجي لوهران قررت الادارة العسكرية الفرنسية في الجزائر بضرورة الاسراع في احتلال هذه المدينة و من ذلك الى المناطق المجاورة لها و لقد تحقق لها ذلك فعلا على يد الجنرال دامريمون يوم 11 جانفي 1831 بعد هذا الاحتلال من ابرز اسباب قيام المقاومة الى ان اصبحت تعرف باسم قائدها "الامير عبد القادر"

مراحلها:

1- مرحلة الانطلاق و القوة 1832 – 1837 و عرفت هذه المرحلة عدة معارك بارزة و جزء منها وقعت في عهد قيادة والده محي الدين و هي معركة خنق النطاح الاولى في ماي 1832 و معركة خنق النطاح الثانية في جوان 1832 و بعد مبايعة الامير عبد القادر اتخذ مدينة معسكر كمركز للقيادة و عمل على اعادة بعث و احياء الدولة الجزائرية التي دمرتها فرنسا على اسس جديدة ابرزها اعتماده على الشرعية الشعبية التي كان يتمتع بها و التي تحصل عليها بمقتضى البيعة التي حدثت في نوفمبر 1832 و سعيه الى اخراج القضية الجزائرية نهائيا من الدائرة العثمانية و ادخالها الى دائرة جديدة لها بعد دولي و طابع جزائري و سعى الى اعطاء مقاومته نوعا من الشمولية و لم يحصرها فقط في منطقة الغرب الجزائري بل وسعها حتى وصلت على سبيل المثال الى منطقة القبائل التي قام بزيارتها سنة 1839 و عين عليها خليفة باسمه و هو احمد بن سالم كما قام بسك عملة خاصة بدولته اطلق عليها اسم المحمدية

كما اتخذ لنفسه راية خاصة بدولته و انشأ جهازا قضائيا مستقلا عن السلطة التنفيذية.

2- امتدت من 1837 – 1839 و تميزت بوضع اسس و ركائز دولته التي سبق ذكرها.

3- امتدت من 1839 – 1847 و تميزت بعدة احداث ابرزها نهاية مقاومته بحادثة التسليم للادارة العسكرية الفرنسية في ديسمبر 1847، فبعد اكثر من خمسة عشر عاما من المقاومة و الجهاد وجد نفسه اما ثلاث خيارات و هي :

• دخول المغر و الوقوع في يد السلطان المغربي الذي كان يحاربه و يطارده.

• التيه و الضياع في اعماق الصحراء الكمبرى

• تسليم نفسه الى السلطات الاستعمارية بشروط.

بعد التفكير و التشاور قرر اختيار الخيار الثالث، حيث اشترط على الفرنسيين وضع السلاح مقابل نقله من الجزائر الى بلاد الشام و هذا حسب الاتفاق الموقع بينه و بين الدوق دومال الحاكم العام الفرنسي في الجزائر و هو ابن الملك الفرنسي لويس فيليب الى ان الفرنسيين خدعوه و اخذوه الى فرنسا و وضعوه في السجن الى غاية ديسمبر 1852.

المقاومات الشعبية في القرن 19

مع سقوط مدينة الجزائر و التوقيع على معاهدة الاستسلام من الداي حسين يكون الاستعمار الفرنسي قد وضع اولى خطواته لاحتلال كامل التراب الجزائري الا ان ذلك لم يتحقق له بشكل سهل بل واجه مقاومات شعبية عنيفة جدا و هذا طيلة القرن التاسع عشر و كانت البداية منذ الايام الاولى لوقوع عملية الغزو حيث قامت مجموعة من شيوخ القبائل الجزائرية و كذا شيوخ اوطان متيجة بعقد اجتماع لها في احدى ضواحي مدينة الجزائر يوم 21 جويلية 1830 و فيه طرح سؤال واحد في غاية من الاهمية: هل يجب علينا ان نقاوم هذا الدخيل الاجنبي الغريب عنا ام اننا نرضخ له و نعيش تحت ظله؟

الاجابة عليه كانت ضرورة الاعلان عن الجهاد ضد الغزا و ضرب الحصار على جيش الاحتلال في مدينة الجزائر و فرض المقاطعة الاثتصادية عليه لمنع الفرنسيين من التموين من اسواقها متيجة و لمواجهة هذا القرار الجيش الفرنسي فك هذا الحصار و الضروب عليه بتجهيز حملة عسكرية على مدينة البليدة و ذلك في اواخر شهر جويلية 1830 الا ان هذه الحملة منية بالهزيمة.

و من ابرز اسباب و دوافع اشتعال هذه المقاومة نذكر:

1- رقض الشعب الجزائري العيش مع هذا الدخيل الاجنبي الغريب عنه في كل شيئ، الللغة و الدين و العادات و القاليد.

2- طبيعة الاستعمار الفرنسي المبنية على الاستيطان و فرض القوانين الزجرية التعسفية.

3- رفض الجزائريين للسياسة الاستعمارية المبنية على السعي لتفكيك البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري و تحطيم العائلات الجزائرية الكبرى.

خصائص و مميزات المقاومة الشعبية

بعد احتلال مدينة الجزائر ظن الجسش الفرنسي انه قد استولى على كامل التراب الجزائري و ان عملية الاحتلال لا تعدوا ان تكون سوى نزهة عسكرية لجيشها، و هذا بسبب السقوط السريع و السهل لمدينة الجزائر. اذ ان الجيش الفرنسي بمجرد نزوله الى اليابسة في سيدي فرج وجد الطريق معبدا امامه للزحف على مقر الحكم في القصبة بعد معركة سطوالي التي لم يسغرق اكثر من يوم واحد و هو 19 جوان 1830 حيث تشتت الجيش الجزائري و فر من امام الجيش الفرنسي برد فعل قوي من طرف الشعب الجزائري من خلال المقاومة الشعبية مما اضطره الى استعمال القوة و العنف لاجهاد هذه المقاومات و ارتكابه لمجازر رهيبة في حق الشعب الجزائري العزل و لجوئه الى الاعتماد على حرب الابادة و هو ما جعل في المقابل هذه المقاومات تزداد اشتعالا و نجاحا.

انطلاقا من تلاحم شعبي بشكل جماعي و كان المركز الاساسي لهذه المقاومات المناطق الريفية و كانت هناك العديد من المحفزات لهذه المقاومات من دينية و وطنية.

اسباب فشل المقاومات الشعبية

لقد عرفت الجزائر على امتداد 70 عاما من الوجود الغريب من 1830 الى 1900 العديد من المقاومات الشعبية التي كان يجمع بينها هدف واحد و هو طرد المحتل الفرنسي بقوة السلاح و هذا قبل ان ينتقل الانسان الجزائري الى اسبدال هذا الاسلوب بالأسلوب السياسي مع بدايات القرن العشرين الى غاية سنة 1954 حيث يفجر ثورة تعد من اعنف الثورات و اقواها التي عرفها العالم خلال القرن 20، و يمكن تلخيص ابرز اسباب فشل هذه المقاومات في النقاط التالية:

1- التفوق العسكري الفرنسي

2- السياسة القمعية للاحتلال الفرنسي

3- الحركات المقاومة لهذه المقاوما و تعاون بعض الجزائريين مع الادارة الفرنسية ضدها.

4- الطابع الاقليمي المحدد لهذه المقاومات حيث كانت بعيدة عن الوحدة و التعاون و كانت ايضا تتميز بمحدودية انتشارها.

العمارة الاسلامية من المعرفة إلى الهندسة

العمارة الاسلامية من المعرفة إلى الهندسة

تتميز الحضارة الإسلامية بعمارة غنية ومتنوعة للغاية، فمن المغرب إلى آسيا، ومن إسبانيا إلى أعماق أفريقيا، تتميز هذه العمارة المتعددة برصانة كبيرة في الخطوط ووفرة هائلة في التفاصيل المعمارية.

خصوصيات الفن المعماري الإسلامي

أ- مظهر الفن المعماري

أ/1- إن ممارسة الفن نشأت مع ظهور الإنسان على الأرض. يتضح ذلك من خلال روائع الفن الصخري التي تزين، منذ آلاف السنين، الكهوف التي سكنها الإنسان ما قبل التاريخ، مثل كهوف لاسكو وألتاميرا. تُظهر هذه اللوحات الزخرفية، التي تمثل ألوانًا من أنواع الحيوانات المنقرضة، مهارة وواقعية الإنسان القديم وتشهد على أولوية هذا الناقل للتواصل الذي يمثله الفن فيما يتعلق باللغة والأدب.

أ/2- مع تطور الحضارة الإنسانية أصبح السكن هو المكان الأمثل لإثبات عبقرية الفنانين ومواهبهم. ومن الأدلة على ذلك الزخارف التي تزين المنازل المكتشفة في وادي النطوف (فلسطين) ومريبط (سوريا) والتي يعود تاريخها إلى الألفية السابعة قبل الميلاد.

أ/3- سرعان ما دخلت العمارة بمظاهرها الخارجية وتمثيلاتها المادية مجال "الفن" لتصبح موضوعا لنشاط فني بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث يشكل الشعور بالترتيب والإبداع عنصرا أساسيا. ومع ذلك، فقد استمر في احتضان تخصصات أخرى تنتمي إلى الفنون الجميلة مثل النحت والتمثيل التصويري. ويعد هذا التوليف أحد النماذج الأكثر تمثيلا في العمارة الإسلامية. ولكي نقتنع بهذا، يكفي أن نتأمل قصور الأمويين التي تقدم لنا مشهداً من التماثيل الملونة وغير الملونة، تتخللها تصاميم الفسيفساء الملونة. وتظل هذه العناصر المعمارية ظاهرة بوضوح في القصور مثل قصر الهير، وقصر المشتى، وقصر المفجر، وقصر عمرة.

ب- البناء والعمارة

ب/1- عندما يتعلق الأمر بدراسة الفن المعماري الإسلامي، فمن المهم الاتفاق على المفاهيم الأساسية لهذا الفن. على الرغم من أن البناء والهندسة المعمارية مفهومان مربكان، إلا أن هناك تخصصات أكاديمية تميز بوضوح بين الفن المعماري وتكنولوجيا البناء. ومن هنا نعرف البناء بأنه طريقة تصميم المباني المخصصة لتحقيق وظيفة اجتماعية معينة، مثل السكن والعبادة والدراسة والرعاية الطبية والاحتفالات. تتطلب ممارسة البناء معرفة مؤكدة بخصوصيات البيئة ومواد البناء وقدرتها على أداء وظيفتها في ظروف الراحة والأمان. ومن المهم أيضًا معرفة المخططات الحضرية التي تنظم فضاء المدينة، حتى يتم دمج المباني المراد تشييدها بشكل متناغم.

تتميز العمارة الإسلامية بأنها تعطي الأولوية للداخل على الواجهة الخارجية. وهكذا تم تزيين الفضاء الداخلي بزخارف غنية تزين الجدران والأعمدة والكورنيش والركائز والنوافذ والأبواب والنوافير والحدائق والأحواض التي تنبعث منها روائح الزهور والياسمين العطرة. يتم زراعة أشجار البرتقال وأشجار الليمون والكروم هناك بكثرة بحيث يوفر المسكن مظهر الجنة الحقيقية. ويشهد لهذا الحديث: «جنة أحدكم داره».

ب/3- يهتم المهندس المعماري في المقام الأول بتصميم الشكل والعناصر الإنشائية للمبنى، وفي هذه الحالة الأعمدة والقباب والقباب والأقبية. لقد رافقت العمارة تطور المجتمع وأنظمة المدن الحديثة. وكان لظهور مواد جديدة مثل الأسمنت والمعادن والزجاج أثر حاسم على تطور العمارة الحديثة، الأمر الذي لم يفشل في أن ينعكس في هندستنا المعمارية.

ج- لغة ومفردات العمارة الإسلامية

ج/1- جاءت الثقافة المعمارية الإسلامية على يد البناء التقليدي الذي أطلق العنان لخياله وحشد خبراته وانتمائه الاجتماعي والديني لممارسة مهنته. بدون أي تعليم نظري، أسس هذا الماسوني نفسه من خلال عبقريته كمدرسة ومرجع للأجيال القادمة.

ج/2- ومع الطفرة الثقافية وسيطرة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، على اللغات المحلية المختلفة، ظهرت الحاجة إلى الشروع في توحيد هذه المصطلحات المختلفة. ومن هذا المنطلق اتخذت المعاهد اللغوية الخطوات اللازمة. وقد تبنت المعاهد المعمارية هذه المصطلحات الموحدة التي تهدف إلى كشف أساسيات الفن المعماري وتطبيق شبكة قراءة واحدة عليها، وبالتالي ضمان وحدة الهوية المعمارية الإسلامية.

د- خصائص الفن المعماري الإسلامي

د/1- على الرغم من أن البناء والعمارة يشيران إلى مفهومين متميزين، إلا أن الفن المعماري الإسلامي يتميز بخصائص عامة، ويدور حول فئتين من المبادئ، المبدأ المعماري العلمي والمبدأ الفني والإبداعي.

وفي مصر وبلاد ما بين النهرين، كما في الهند والغرب، استنفدت نظرية العمارة جميع موضوعاتها. لقد تم إثراء الكتب المخصصة لتاريخ العمارة بأطروحات حول نظريات العمارة. وهذه المراجع، التي تعد موضع دراسة للمتخصصين من كافة أنحاء العالم، وصلت إلينا في شكل نصوص مترجمة لا يوجد فيها أي ذكر لخصوصيات العمارة الإسلامية. ومن ثم كان من الضروري سد هذه الفجوة من خلال كمية معينة من البيانات.

د/2- ومن المهم أن نوضح أن الفن المعماري الإسلامي يسبق أي توجه فكري يهدف إلى تحديد خصائصه الخاصة مسبقاً. وبعبارة أخرى، تم أخذ هذه العناصر مباشرة من المعالم التي تمثل هذا الطراز المعماري. هناك، مع ذلك، سمة واحدة ساهمت في تشكيل معالم الفن المعماري الإسلامي، بل وأعطته طابعه الإسلامي. وهذا هو البعد الديني الذي تخلل الجماليات والفنون والعمارة الإسلامية.

د/3- إن العمارة والدين الإسلامي يشتركان في أنهما مستمدة من العقيدة والتقاليد والتقاليد الإسلامية الموحدة. التوحيد هو الاعتراف بوجود إله واحد لا مثيل له، ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص، الآية 4). فهو إله العالمين، إله السماء والأرض. يختلف الفهم التوحيدي للألوهية عن فهم الديانات والمعتقدات الأخرى التي لديها رؤية مجسمة ونسبية لله.

بحسب العقيدة التوحيدية فإن المطلق هو موضوع بحث وإيمان دائمين بمجموع الممارسات الحضارية التي تهدف إلى توضيح سر المطلق وقواه اللامحدودة والتي تتجلى في المخلوقات والطبيعة.

د/4- أول بناء أقيم على مبدأ التقوى، وكان المسجد ملتقى لجميع المؤمنين للتأمل أمام جلال المطلق، والتأمل علناً أو سراً في سر هذا المبدأ الأبدي. وقد كان تصميم المسجد خاضعاً لقواعد الصلاة.

وبدوره، كان الإيمان بالإله المنقذ والمنقذ هو الذي حدد التكوين المعماري للمباني الأخرى مثل المدرسة، والضريح، والقصر، والمنزل.

د/5- وقد بيّن الزركشي بالتفصيل الأصول التي ينبغي أن تحكم طريقة بناء المساجد.

وكان على المؤمنين أن يصلوا في جو هادئ ويتبعوا عظة الخطيب دون صعوبة. وتشمل هذه المبادئ ما يلي:

1- ترابط صفوف المؤمنين.

2- عدم وجود أعمدة داخل المسجد من شأنها أن تخل بترتيب صفوف المؤمنين في وضعية الصلاة.

3- ضرورة الوفاء بضرورة تتابع الصفوف بإزالة كل ما من شأنه أن يخل بهذا الترتيب.

4- وجود فتحة في الحائط تفصل السور عن الحرم.

5- أن لا يكون الوصول إلى سور المسجد مباشراً.

د/6- وقد ذكر الكوكباني في كتابه (حدائق التمام في الكلام عن الحمام) وهو رسالة في الحمامات العامة، معايير النظافة والخصوصية والصحة التي يجب أن تتوفر في هذه الأبنية، وذكر أن هذا هو أضمن طريق لمنح الحمامات العامة وظيفة النظافة وعلاج بعض الأمراض. ويوجد أيضًا تقديم الخدمات من خلال إنشاء نظام إداري وتجهيز غرف تغيير الملابس والقبو والخزائن. وتذكر المعاهدة أيضًا القواعد المعمارية التي تحكم بناء الحمام العام على مستوى مرتفع، وتخطيط أنابيب المياه، وتكاثر الفتحات المصنوعة في القباب لضمان إضاءة أفضل للحمام.

علاوة على ذلك، يجب تقسيم الحمام إلى ثلاثة أقسام تتراوح من البارد إلى الساخن الجاف إلى الفاتر. يهدف هذا الترتيب إلى حماية مستخدمي الحمام من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

د/7- أن تكون المنشآت الصحية مستوفية للمعايير التي يضعها القائم على إدارة الأحواز والسوق ومتوافقة مع خطة إنشائية محددة.

د/8- بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بعمارة المباني هناك شروط أخرى يجب أن تتوفر في مخطط التخطيط الحضري. وكان الخليفة عمر بن الخطاب أول من وضع هذه المعايير، ومن أهمها ما ذكره ابن رامي في أحد كتبه. وقد أدى ذلك إلى إرساء استخدامات الأراضي العقارية وحقوق الارتفاق واستخدام الطرق.

علاوة على ذلك، نجد في كتب الجغرافيا وقصص الرحلات ذكرًا لمعايير تتعلق بالتخطيط الحضري. ومن بينها كتاب "تاريخ مكة" لمؤلفه الأزركي، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، و"كتاب المؤشرات والاعتبار" للمقريزي الذي وصف فيه المخطط العمراني الكامل لمدينة القاهرة. وقد وصف المقريزي في مؤلفه "المساجد والحدائق والزوايا والمستشفيات والحمامات والمقاهي، مبيناً موقعها على خريطة القاهرة".

ولهذا السبب يعتبر كتاب المقريزي أفضل مرجع في علم تخطيط المدن، وبخاصة وصف القاهرة.

هـ- البعد الإنساني:

هـ/1- يشبه ابن قتيبة السكنى بالعادة. كما أن الثوب مصنوع ليتناسب مع من يرتديه، فكذلك المسكن مصنوع ليتناسب مع ساكنه. ومن ثم فإن ابن قتيبة هو أول من أثار فكرة البعد الإنساني في العمارة الإسلامية.

هـ/2- لقد أثبت البعد الإنساني نفسه في علاقته بالمنطق الرياضي الذي حكم الفن المعماري الغربي منذ الرومان والإغريق إلى العصر المعاصر.

العظمة الرياضية تعني إتقان النظام الذي تم إنشاؤه بمساعدة التركيبات والأدوات الهندسية والرياضية مثل المسطرة والبوصلة. في المقابل، تعتمد العمارة الإسلامية على مبدأ التفاعل العضوي بين الإنسان وبيئته المناخية والاجتماعية، ومعتقداته ورمزيته.

في عمله يستخدم البناء ذراعيه ويديه وأصابعه والخيط الذي يستخدمه لقياس أطوال وأقطار الدوائر عند بناء الأقواس والقباب والأقبية. يتم استخدام نفس السلك للتحقق من عمودية المبنى. إلى جانب ذكائه، اعتمد البناء على حدسه في تصميم وزخرفة وبناء وتدعيم المبنى.

وكان يهتم أيضًا براحة الساكن واحتياجاته العائلية والاجتماعية وشخصيته النفسية وقدرته على الدخول في انسجام مع بيئته. وفي هذا الصدد أشار القرآن الكريم إلى المكانة المركزية التي يجب أن يحتلها الإنسان في بيئته: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتُۢ بِأَمۡرِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ﴾. "هذه كلها أدلة ملموسة لمن يسمع صوت العقل" (النحل، الآية 12).

هـ/3- وفي العمارة الإسلامية يتبين مفهوم البعد الإنساني بما يتناسب مع الظروف المناخية والعادات وجوهر الحضارة الإسلامية. ليس من السهل استيراد عناصر من هذا البعد للتأقلم مع سياق مختلف عن بيئتها الأصلية. كما أنه من غير الممكن تطبيق القياسات الهندسية والرياضية في تحليل ودراسة الفن المعماري الإسلامي. وفي الواقع، يتم بناء كل مسكن بما يتناسب مع البيئة التي يعيش فيها ساكنها، مع تاريخها، ومعتقداتها، وحضارتها، وثقافتها الإسلامية.

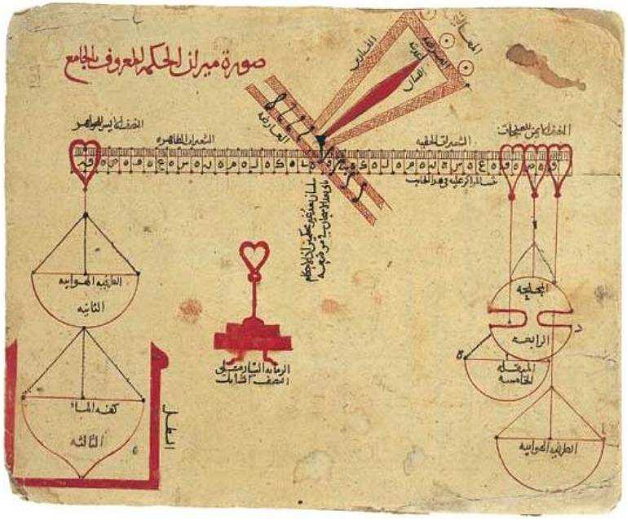

هـ/4- إن امتلاك العمارة الإسلامية لهذا البعد الإنساني لم يمنعها من أن تتحلى بالمنطق العلمي والرياضي. وفي الواقع، ساهم المسلمون في تصميم المبادئ الرياضية الأساسية التي تحكم تشييد المباني. كان الخوارزمي من أوائل العلماء الذين طوروا الحساب العددي وتحديد مواضع الأرقام. هو من اخترع الصفر وأسس علم الخوارزميات الذي يحمل اسمه.

وفي رسالته الجبر والمقابلات قدم المعادلات الأساسية في الجبر. كما نجح أبو كامل شجاع بن أسلم، العالم المصري المتوفى سنة 240 هـ (951 م)، في حل معادلات ذات خمسة مجهولات. باعتباره عالم رياضيات، أجرى ثابت بن قرة أبحاثه حول الأحجام المكعبة والأشكال المربعة. وأما أبناء موسى بن شاكر فقد ألفوا كتاباً أسموه "كتاب معرفة مساحة الأشكال الهندسية".

وبدوره، اهتم ابن الهيثم بمسائل هندسية أكثر صعوبة، ومن بينها المثال التالي: "إذا قطع مستقيم مستقيمين آخرين وكان مجموع الزوايا الواقعة على نفس الجانب أقل من مجموع زاويتين قائمتين، فإن المستقيمين الممتدين إلى ما لا نهاية سوف يتقاطعان في الاتجاه المعاكس عند الزوايا التي يكون قياسها أقل من مجموع الزاويتين القائمتين".

هـ/5- في العمارة الإسلامية يتجلى المبدأ الأساسي للبعد الإنساني من خلال حماية الفرد من سوء الأحوال الجوية والتلوث والتلوث الضوضائي والروائح الكريهة. وهكذا استطاعت العمارة الإسلامية أن تكيف مبانيها وفقاً لهذه الاحتياجات.

في البناء الإسلامي يعتبر السور الداخلي هو المكان الأكثر أهمية. وفي المساجد يسمى (الفناء). هذا هو الجزء من المبنى الذي يتعرض مباشرة للسماء. تطل عليه الأبواب والنوافذ الموجودة في الطابقين العلويين. هذا الفناء مقاوم لأي تيار هواء من الخارج، وهو متصل بالباب الرئيسي بواسطة دهليز متعرج، مما يمنع الهواء والرياح والدخان والغبار من الدخول إلى الداخل.

وقد أثبتت التجربة أن الهواء الداخل من الأعلى يقوم بحركة لولبية فوق الفناء دون أن يتمكن من اختراقه إلا عندما يكون الدهليز والباب الرئيسي المؤدي إلى الشارع مفتوحين. بمعنى آخر، سواء كان الهواء المنبعث من الأعلى حارًا أو باردًا، نظيفًا أو ملوثًا، فإنه لا يغير درجة الحرارة المحيطة بالفناء، ولا نقاء الهواء المتداول فيه.

هـ/6- وكما هو الحال في سور المسجد فقد تم تصميم الغرف بحيث تكون أرضيتها أعلى من مستوى الفناء أو الباحة. والسبب في ذلك هو أن الهواء البارد، الأثقل من الهواء الساخن، يبقى في مؤخرة الفناء وبالتالي لا يستطيع التسلل إلى الغرف، التي كانت محمية بعتبات عالية توضع في أسفل الأبواب. ويظهر هذا النظام بشكل أوضح في الغرف التي ترتفع أرضيتها على شكل منصة أو منصتين تعملان كعائق ثان أمام تسلل الهواء البارد.

هـ/7- حرص البناء على استخدام الحجر والطوب والخشب كمواد للعمل. تم تصميم حجم كل مادة لحماية شاغلي المبنى من البرد والحرارة في الخارج.

هـ/8- في كافة المباني كانت مياه النوافير تتدفق بأشكال متنوعة وتساهم في نظافة المنزل وتبريد الهواء أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة موقع المبنى لتلبية احتياجات التدفئة وأشعة الشمس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار روائح الطبخ والحمامات.

هـ/9- تتميز العمارة الإسلامية بخاصية فريدة يمكن أن نطلق عليها "الداخلية". سواء كان مسجداً أو مدرسة أو أي مسكن فإن كل بناء إسلامي يحتوي على هذه الخصوصية التي تهتم بالعمارة الداخلية أكثر من الخارجية. ويبدو هذا التفضيل الواضح للهندسة المعمارية الداخلية واضحاً في المساجد المبكرة مثل الجامع الأموي في دمشق، ومسجد عقبة في القيروان، ومسجد قرطبة.

ويظهر أيضًا في المنازل والقصور. يعكس هذا الاهتمام الواضح بالمساحة الداخلية الرغبة في منح المبنى استقلالية فيما يتعلق ببيئته الخارجية. ولهذا السبب تم تزيين هذا الجزء الداخلي بشكل غني وزخرفته بأجمل الزخارف المعمارية. ومن ناحية أخرى، يتم إهمال الواجهات لأسباب مختلفة، يبقى أهمها عدم الاهتمام الواضح بأي رغبة في البذخ والتكلف.

هـ/10- كان توسع استخدام السيارة كوسيلة للنقل والتنقل هو أصل التغيير في النظام المعماري للمدينة الإسلامية.

كان من المقرر تعديل المظهر الأصلي للمباني، لإفساح المجال لكتل البناء التي تصطف على حواف الطرق التي أصبحت بمثابة المركز العصبي للمدن ومنظمًا للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

يدور التنظيم الحضري الحديث حول توزيع المراكز الحضرية المستقلة في كتل من المباني مرتبة على طول الشوارع أو الحدائق المحيطة. ونتيجة لذلك، تحول التركيز من هندسة الواجهة إلى تخطيط المساحة الداخلية. والآن، تعطي الهندسة المعمارية الأولوية للواجهات والحدائق، وترى أن اهتمامها بالتصميم الداخلي يتضاءل. وبدلاً من الانفتاح على هواء الفناء النقي المعتدل كما كان الحال في السابق، أصبحت أقسام المسكن المختلفة معرضة بشكل مباشر للهواء الملوث من الخارج، فضلاً عن التأثيرات المناخية الخارجية والتلوث الضوضائي.

الآن بعد أن تم تسليم المنزل إلى فضول الجيران غير المبالي، فإن الخصوصية التي لا يمكن انتهاكها في الماضي لم تعد موجودة. لقد أدى النظام الجديد الذي فرضه توسع استخدام السيارات إلى تغيير الشكل العام للمدينة. وفي حين أعطى الطابع المعماري للمدينة القديمة نظامها وتناغمها، فقد عكس الاتجاه الجديد الأدوار من خلال إخضاع النظام المعماري لمتطلبات التخطيط الحضري.

علاوة على ذلك، أدى هذا الانعكاس في الاتجاه إلى قلب النظام الاجتماعي من خلال إزالة تأثير العادات العائلية على المظهر المعماري العام. وبعد أن تلاشى هذا التأثير، أصبحت الاستخدامات الجديدة المرتبطة بظهور عصر السيارات هي التي تشكل الآن المشهد الحضري والمعماري والاجتماعي.

ف- المبادئ الإسلامية للعمران والعمارة

ف/1- لقد أعطى الإسلام للعمارة من خلال تعاليمه وتقاليده طابعها الخاص. إن الفحص الشامل لهذه العناصر من شأنه أن يجعل من الممكن إعادة بناء الأساس النظري للعمارة الإسلامية.

وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أول من أعطى تعليمات محددة للعمارة الإسلامية. وأمر والي البصرة والكوفة بمراعاة الأبعاد التي وضعها بنفسه لعمارة الطرق والشوارع وتخطيط المنازل وارتفاعها وترتيبها الدائري حول المسجد ودار الوالي.

علاوة على ذلك، وضع الفلاسفة والمفكرون مثل ابن سينا، وابن خلدون، وابن قتيبة مبادئ مماثلة ومتساوية الأهمية في العمارة.

وكذلك الحال بالنسبة للفقهاء، مثل ابن الرامي (ت 376 هـ) الذي وضع في كتابه "الإعلان في أحكام البنيان" (5 مكرر) قواعد بالغة الأهمية في التنظيم والصحة. كما أعطى مساحة واسعة لعيوب البناء، وأشار إلى آثارها السلبية. ومن عيوبها أنها لا تحمي المبنى من تسرب الدخان والروائح والضوضاء والإشعاع الشمسي. وألزم المواطنين بعدم انتهاك خصوصية جيرانهم بسرقة رؤيتهم، كما أوصى بحماية المنزل من رؤية المارة.

ف/2- لقد ارتبط الفن والتقنية المعمارية بجوهر الشريعة الإسلامية مما منحها هويتها الخاصة عبر القرون. إلا أن تنوع العادات واللغات والحضارات التي اعتنقت الدين الإسلامي، من الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، أدى إلى نشوء تنوع واسع في الأساليب المعمارية التي تجتمع حول ضرورة الوظيفة. وعلى عكس الفن اليوناني الذي أضفى طابعاً معمارياً فريداً على كافة أنواع المباني، اهتمت العمارة الإسلامية بخلق توافق متناغم بين الطابع المعماري للمبنى ووظيفته. ونتيجة لذلك، أصبح المسجد، والمدرسة، والمقبرة، والمستشفى أو المنزل، كل واحد منهم لديه هيكله المعماري الخاص. إن مجرد النظر إلى الجزء الخارجي لأي مبنى يكفي لإخبارنا عن وظيفته. والأفضل من ذلك أن قيمة المبنى تُقيَّم حسب مدى تكيفه مع الوظيفة الموكلة إليه. لذلك، فإن أي مبنى يستوفي معايير الهدوء والأمان يعتبر ملائماً. تحدث ابن قتيبة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في كل بناء، سواء كان خيمة أو بناء مبنياً. وتحدث أيضًا عن المباني المصنوعة من الجبس، والمباني ذات الأشكال المبسطة والمتوجة بالقباب، والمنازل ذات الجدار الاحتياطي الذي يرفع السقف. وقد أطلق على كل غرفة اسماً خاصاً يتناسب مع وظيفتها، مثل الفناء، والسياج، وغرف النوم، والإسطبل المخصص للإبل، والمراحيض. وأكد أيضاً على أهمية مواد البناء باعتبارها ضماناً لسلامة ومتانة البناء.

ف/4- تعتبر العلاقة بين العمارة والتخطيط الحضري أحد المبادئ الأساسية في نظرية العمارة الإسلامية. ومن النادر جدًا أن يصف الجغرافيون أو الرحالة أو الشعراء عناصر العمارة دون تحديد عناصر البيئة الحضرية العامة التي تضم هذه المباني.

ز/1- في كثير من المدن الإسلامية مثل أصفهان ودبي وحلب كان هناك نظام تهوية وتكييف هواء كان جزءاً من مخطط البناء الأصلي المعروف باسم "بادغير". يتكون هذا النظام من برج يرتفع فوق المبنى، مزود بنوافذ مثقوبة من الأعلى ومقسمة بحاجز مرتب على شكل قطري.

كان هذا البرج يستخدم لإدخال الهواء الخارجي إلى الغرف بعد مروره بحوض ماء يشبعه بنضارته.

G/2- نظام تهوية أبسط يتكون من إقامة حواجز توضع في أعلى الأبراج، حيث يتم عمل فتحات أفقية لالتقاط الهواء الخارجي المخصص لتبريد الأشخاص المستيقظين أو النائمين الذين يشغلون شرفة المبنى.

ز/3- تم اكتشاف نظام تهوية في بعض المباني الأثرية يقوم مبدأه على استخدام أنابيب مرتبة أفقياً وتستخدم لتوزيع الهواء القادم من الخارج بين غرف البناء. كانت تستخدم النوافذ الشبكية عادة لالتقاط الهواء الخارجي.

ز/4- يظل "الملقف" هو نظام التهوية والتكييف الأكثر كفاءة في المباني الإسلامية التي تقام غالباً في بيئة جافة وحارة. إنه نظام غير مكلف ونظيف يحتاج إلى إعادة تأهيل في منازلنا الحديثة، ليس كأداة زخرفية جمالية كما هو الحال في جبل علي في دبي، ولكن كعنصر بناء له وظيفة صحية واقتصادية.

ح- العمارة والزخرفة

تُعد الزخرفة واحدة من أبرز السمات المميزة للفن المعماري الإسلامي. صحيح أن المسجد النبوي، أول بناء في تاريخ الإسلام، بني على طراز بسيط ورصين، إذ يتكون ببساطة من سقف مصنوع من جريد النخيل ومثبت على جذوع النخيل.

كان هذا المسجد في الأصل خاليًا من أي زخارف، ثم أصبح موضوعًا لترميم أمر به الوليد بن عبد الملك لوالي المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز. تم تنفيذ هذا العمل على أسس معمارية جديدة تعتمد على كثرة الزخارف والفسيفساء، على غرار ما تم تنفيذه في مسجد دمشق. وفي الكتاب الذي خصصه لهذا المسجد أعطى العالم الفرنسي سوفاجير وصفاً مفصلاً له ورسم الزخارف التي تزينه.

ح/2- يستلهم فن البناء الإسلامي من الخطط المصممة وفق التقاليد الإسلامية الأصيلة وبما يتفق مع متطلبات الوظيفة. ويعتمد أيضًا على إنشاء أنماط زخرفية مستوحاة من الزخارف الزهرية أو الهندسية أو الخطية. لقد تطورت تقنيات الزخرفة إلى حد أنها أدت في النهاية إلى إخفاء الخطة نفسها. ويظهر غلبة الزخرفة في مسجد قرطبة، وبخاصة في القسم الذي أقامه عبد الرحمن الداخل، على غرار المسجد الأقصى والمسجد الأموي في دمشق. وقد خضع المظهر الخارجي لهذا المسجد بعد ذلك لتعديلات ثرية. وفي عام 848م قام عبد الرحمن الثاني بتوسيع المسجد بشكل عميق بلغ نحو ستة وعشرين متراً. وفي عام 965، أمر عبد الرحمن الناصر بدوره بتوسيع الجهة الجنوبية للمسجد، فاستكمل مسجد عبد الرحمن الداخل الأول وجامعه بأكمله. إن هذا التتابع من التوسعات يشهد على هيمنة الزخارف المتزايدة والتي انتهت إلى التغلغل حتى المحراب. وبذلك فإن محراب المسجد الواقع في قسم الحكم يعد من أجمل نماذج الزخارف الإسلامية. تضاف إلى هذه التحفة الفنية الرائعة قباب نفس القسم، والتي تعتبر بدورها جواهر حقيقية من فنون الزخرفة الإسلامية. وبأمر من الحاجب المنصور، تم البدء في توسعة ثالثة سنة 992م على طول المسجد من الجهة الشرقية.

إن تطور الزخارف التي تزين التيجان والأقواس والقباب في الأقسام المختلفة لمسجد قرطبة يوضح بشكل واضح التأثير القوي والمتزايد للزخرفة على العمارة الإسلامية.

ح/3 – تعتبر الزخارف العربية، والتي تسمى بالزخارف العربية، من أكثر الزخارف تمثيلاً لروعة الفن المعماري الإسلامي. ومع ذلك، وبسبب هيمنة هذه الزخارف العربية على العناصر المعمارية الأخرى، ولا سيما في قصر الحمراء في غرناطة، فقد انحصرت الهندسة المعمارية في الجانب الزخرفي المحض.

ح/4- ومن أبرز عناصر الإبداع المعماري النقوش الخطية التي تزين أسقف المباني الإسلامية. بالإضافة إلى الأهمية الجمالية التي تقدمها، فإن هذه الكتابات تعتبر شهادات تاريخية حقيقية لتطور العمارة الإسلامية. ولا تزال أقدم هذه العينات تزين حواف قبة قبة الصخرة إلى يومنا هذا.

تحتوي القبة على آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي، ومرصعة بقطع من الفسيفساء تزين القبة، وهذه النقوش تجعل من الممكن إعادة بناء السياق التاريخي الذي ميز بناء القبة. يكاد لا يوجد مبنى إسلامي يخلو من نقوش محفورة على الحجر أو الخشب أو منفذة بقطع من الفسيفساء والتراب.

وتشكل الآيات القرآنية الموضوع الرئيسي لهذه الكتب المقدسة. تحتوي أحدث المباني على نصوص من هذا النوع تروي صفات الباني ومساهماته في أعمال البناء. علاوة على ذلك فإن هذه الكتابات هي تفاصيل تاريخية تسمح لنا بتتبع تطور الخط العربي منذ نشأته حتى ظهور الخط الكوفي والخط المنتشر المسمى بالتولوت.

وتوجد جواهر أخرى من الخط العربي التقليدي المصور أو الذي يشبه الشطرنج في المساجد الفارسية والمملوكية والعثمانية.

أ- الوحدة والتنوع في العمارة الإسلامية

1/1- إن الوحدة من أهم سمات الفن المعماري الإسلامي، وهي تتجلى في أماكن العبادة، والمساكن الحضرية، وفي جميع أنواع المباني العامة أو الخاصة، متجاوزة بذلك الحدود المكانية والزمانية.

وفي واقع الأمر، تظل الوحدة هي محور الهوية الفريدة للعمارة الإسلامية. ورغم أن المباني الإسلامية في الصين انحرفت عن هذه الوحدة، إلا أن تنوع الأساليب المعمارية الممتدة من إندونيسيا إلى المغرب يشهد على هذه الوحدة. والأفضل من ذلك أن أماكن العبادة الإسلامية في أوروبا، في باريس أو لندن أو ميونيخ، احتفظت بخصوصيات هويتها.

وبعبارة أخرى، حيثما وجد الإسلام أو كان المسلمون يشكلون الأغلبية، فقد وجدت الهوية الإسلامية دائما أحد أبرز تمثيلاتها في الهندسة المعمارية.

1/2- إن تنوع الأساليب المعمارية يقدم دليلاً على المساهمة الغنية للإبداع في التصميم المعماري. ويعبر أيضًا عن التناغم والانسجام بين العمارة والبيئة الحضرية والاجتماعية والثقافية المحيطة بها. ويعد التنوع في الوحدة أحد السمات المميزة للعمارة الإسلامية التي تساهم في تطوير العمارة الحديثة التي تجمع بين الأصالة والانفتاح على التغيير والإبداع.

1/3- يتميز الفن الإسلامي بشكل عام والعمارة بشكل خاص بتنوع الأساليب والأشكال وهو ما يفسره التدابير المشجعة للقوة القائمة وقوة التفاعل مع الثقافات والبيئات الأخرى.

ومع ذلك، فإن الوفرة الشديدة في الأساليب هي نتاج الحرية الإبداعية التي يتمتع بها الفنان والمهندس المعماري.

لقد دعا الإسلام دائما إلى الفعل المسؤول، كما أوصى بتنمية الذوق الجمالي، والجمع بين الجمال والكمال. وقد وضعت المبادئ الأساسية في القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام، الآية 164) و ﴿وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة، الآية 105).

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كلف الله الإنسان بإعمار الأرض فقال له: (ولقد عرضنا على الأرض والسماء الوديعة). لكنهم رفضوا خوفا من ثقل هذه المسؤولية، فوافق الإنسان على تحملها. ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب: 72). إن هذه الآية القرآنية تبين لنا مدى المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان، وتوضح لنا مدى الحرية التي أعطيت له. اثنان من الموارد التي تفوق بكثير القوة المنسوبة إلى السماوات والأرض والجبال. إن هذه القوة غير العادية التي يمتلكها الإنسان لابد وأن تجعله مستعداً للدخول في شركة مع أشكال أخرى من الحياة، من خلال تكريس نفسه لأعمال الخلق. وبفضل هذه الحرية الفريدة، استطاع الفرد المؤمن، حامل الوديعة الإسلامية، أن يشكل أروع الحضارات الإنسانية. لقد استمد قوته دائمًا من ثقته وإيمانه العميق بالله، مما جعله يسعى نحو هدف أسمى. إن تجاهل الإنسان للطاقة التي يتعين عليه أن يبذلها لتحقيق هذه الغاية النهائية، يُظهر بذلك أنه ظالم لنفسه وغير مدرك على الإطلاق للمهمة التي تقع على عاتقه.

وتتجلى هذه المسؤولية من خلال البناء الحضاري الضروري الذي يشمل كافة قطاعات الحياة: العلم والقانون والعمارة والفن. فيجب على كل مبتكر أن يجعل القرآن الكريم مصدر إلهامه الرئيسي. عليه أولاً أن يلتزم بالوصايا القرآنية التي أعطته حرية واسعة بالتأكيد ولكنها ليست أقل مسؤولية. حينها سيكون قادرًا على الاهتمام بالاحتياجات المتغيرة لمجتمعه، مثل الوضع الاجتماعي والذوق والأنواع الفنية.

إذا كانت السلطة تسعى دائمًا إلى تعزيز العمارة والفن لصالح المجتمع، فإن المنافسة بين الملوك والحكام، المنشغلين برفع مستوى مدنهم، لم تخلو أبدًا من الشراسة. ولكن بالنسبة للأفراد الذين كانوا مهتمين في المقام الأول بالاستقرار والسعادة، كان لكل منهم أذواق معينة أرادوا ترجمتها إلى واقع ملموس. لقد أدى هذا التعدد في الأذواق إلى تخصيب عقل الفنان، الذي استطاع أن ينشر مهارته في حدود الحرية الواسعة إلى حد كاف، والتي تشكل جوهر الجماليات الإسلامية.

1/5- في العمارة الإسلامية، نظام التصميم بعيد كل البعد عن أن يكون مقيداً. والدليل على ذلك أن تنوع الأساليب المعمارية والفنون الإسلامية مثل العربيسك والزخرفة والخط العربي تشهد على العبقرية الإبداعية للفنان المسلم الذي يمتلك موهبة تخيل عدد لا محدود من الأشكال.وكدليل على ذلك هناك الأبنية الشامخة في أصفهان وبغداد ودمشق والقاهرة والقيروان وقرطبة. هذه المباني الفخمة هي ثمرة خمسة عشر قرنا من الحضارة الإسلامية. ولكن هذا التنوع، بعيداً عن كونه نتاجاً لتعدد الحكومات والدول، فإنه يعكس إبداع الفنان الذي يعد المؤلف الحصري لهذه الأعمال الرائعة. كان الملك الراعي أو مالك هذه التحف الفنية مجرد داعم مالي. ولهذا السبب يظل الإبداع المعماري والفني هو العمل الفريد للمبدع نفسه الذي يستثمر موهبته ومهارته لإخراج الأعمال الفنية من العدم.كما أن الروح الشخصية، المبدأ المؤسس للفن الحديث، كانت بالفعل، على مر الزمن، في قلب الحضارة الإسلامية.

|

مسجد سيدي براهيم بغرداية

1. أنواع العمارة في الإسلام :

· العمارة الدينية :

§ المساجد: عدة نماذج للمساجد القديمة أهمها الإباضية والمرابطية ينظر المقال التالي :

§ العمارة الصوفية: ينظر الرابط :

§ المقابر: ينصح بقراءة الرابط :

Épitaphes du cimetière d’al‑Bawwāba ou de Bāb Allāh du Mīdān à Damas

v العمارة المدنية :

-القصور:الاطلاع على المقال المهم :

صناعة البناء عند الحماديين –قصور القلعة نموذجا | ASJP

-الحمامات :يُنظر

الحمّامات التقليدية ضمن النسيج العمراني للمدينة الإسلامية، دراسة مقارنة في عدة مدن متوسطية

ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻁﻮﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻁﻮﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ

ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ : ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻜﺘﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﻁﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .

1 ـ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻁﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ 2 ﻣﺎﻱ ، 1830

ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻪ 10 ﺍﻻﻑ ﺟﻨﺪﻱ ﻛﻔﺮﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ . ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ ﺃﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

ﺃ / ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺗﺴﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﻦ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﻴﻦ .

ﺏ/ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺣﻴﻬﻤﺎ ﻳﻤﻴﻨﺎ ﻭ ﺷﻤﺎﻻ .

2 ـ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻳﻮﻡ 31 ﻣﺎﻱ 1830 ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺷﻮﺍ ﻁﺊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ

ﺇﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺟﻌﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻻﺳﻄﻮﻝ ﻳﻘﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺤﺎﺏ ﺇﻟﻰ

ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎ ﻟﺒﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ، ﻟﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻮﻡ 13 ﺟﻮﺍﻥ ﻋﻨﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﻌﺪ

ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .

3 ـ ﻟﻘﺪ ﺇﺧﺘﺎﺭﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺬﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺧﺮﺍﺋﻂ

ﺟﻮﺍﺳﻴﺴﻬﻢ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ

1782 ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ

ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .

4 ـ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ :

__ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ، ﻭ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺪﺍﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 968 ﻓﻮﻫﺔ وﻣﺪﻓﻊ .

__ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺰﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺳﻼﺡ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ، ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 560 ﻣﺪﻓﻌﺎ .

__ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺐ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

5 ـ ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺟﺎءﺗﻬﻢ ﺃﻧﺒﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻬﻞ ﺍﺳﺘﻌﺪﻭﺍ ﻟﻬﺎ

ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻔﺴﺮ ﺍﻻﻧﻬﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﺍ ﺗﺮﻫﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﻏﻢ

ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺗﺎﻭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻁﻊ ﺃﻥ

ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ، ﺑﻞ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺳﻴﺲ ﻓﻲ

ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻁﻮﻟﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻨﻘﻠﻮ ﺍﻟﻴﻪ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺧﺒﺮﺍ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ : ﺇﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺪ ﺃﺳﻄﻮﻻ

ﺭﻫﻴﺒﺎ ﻹﺭﺳﺎﻟﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﻴﻨﺘﺎﻥ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺘﺎﻥ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ، ﻓﻜﻴﻒ ﻋﺎﻟﺞ

ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ .

6 ـ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ،

ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺇﻛﺘﺸﻒ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، ﻭ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ

ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ، ﻓﺘﺤﺮﻙ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﻱ ﻣﻦ

ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﺑﺠﻴﺶ ﻋﺪﺩﻩ 13000 ﺭﺟﻞ ، ﻭ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻱ ﻣﻦ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 6000 ﺭﺟﻞ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻭﻓﺪ

ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﺎﺑﻴﻦ 16000 ﻭ 18000 ﺭﺟﻞ ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺻﻬﺮ

ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺍﻵﻏﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻱ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، ﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ

ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺪﻱ ﻋﺸﺮ ﺧﺮﻁﻮﺷﺎﺕ ، ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ

ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .

ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺃﺳﻄﺎ ﻭﺍﻟﻲ 19 ﺟﻮﺍﻥ 1830

1 ـ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﺪﺭﻙ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﺘﺄﺗﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ

ﻏﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺷﺎﻁﺊ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ

ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ

ﺇﺳﺘﻮﻋﺒﺔ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .

2 ـ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺾ ﺑﺄﻱ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ، ﺑﻞ ﺗﻢ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎء ﺑﻮﺿﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﺤﻲ ﺁﻏﺎ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

،ﻗﺒﻞ ﻋﺰﻟﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻏﺎ ﻓﻌﺸﻴﺔ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ

ﺧﺎﺹ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺃﻱ

ﺗﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﺑﻬﺎ ، ﻭ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺧﻮﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻏﺎ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻻﻧﺰﺍﻝ ﻳﻮﻡ 14

ﺟﻮﺍﻥ 1830 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300 ﻓﺎﺭﺱ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﻫﺎﺭ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 70 ﻓﺎﺭﺱ .

3 ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ،

ﻓﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎﻥ 37 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﺪﻱ ﺑﻌﺘﺎﺩﻫﻢ ﻭﻋﺪﺗﻬﻢ ــ ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ــ .

4 ـ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 17 ﺟﻮﺍﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻏﺎ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻮﻓﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺪﻱ

ﻓﺮﺝ ﻟﻺﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ، ﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﻟﻬﻢ ،

ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﻫﻞ ﺳﻴﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ

ﺍﻥ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ .

5 ـ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ 18 ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﻘﺮﺏ

ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺩﻱ ﺑﻮﺭﻣﻮﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻳﺒﺪﻱ ﻗﻠﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻭﻓﺪ ﻓﺮﻕ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺠﺴﺴﻴﺔ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺁﻏﺎ ﻭ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﻱ ﻭ ﺑﺎﻱ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .

6 ـ ﻓﻲ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮﻡ 19 ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﻭ ﻛﺎﻥ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ 15000 ﺭﺟﻞ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺿﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﻄﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،

ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺼﺪ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﻭﻟﻜﻦ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺳﻴﺲ ﺃﻛﺪﺕ

ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺻﺒﻴﺤﺔ 19 ﺟﻮﺍﻥ .

7 ـ ﻣﺮﺕ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﺳﻄﺎﻭﺍﻟﻲ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ

ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﺧﻞ

ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﺝ ﻛﺒﻴﺮ ، ﻭ ﻗﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻏﺎ ﺑﺎﺭﺳﺎﻝ ﺗﺒﺎﺷﻴﺮ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ

ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻭﺍﻥ . ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻎ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﻗﺮﺭ ﺩﻱ ﺑﻮﺭﻣﻮﻥ

ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ، ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺛﻘﻞ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ

ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﻄﻤﻦ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭ ﻣﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻮﺍﺕ

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ، ﻟﺬﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻭﺍﻣﺮﻩ ﻟﻔﺮﻗﺘﻲ ﺑﻴﺮﺗﺰﻳﻦ ﻭ ﻟﻮﻓﻴﺮﺩﻭ

ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺤﻴﺚ

ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻼ ﻟﻪ .

8 ﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺑﺖ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﻩ ﺃﻣﺎﻡ

ﺍﺗﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﺳﻄﺎﻭﺍﻟﻲ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﺘﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﻭﻓﺮ ﻗﺎﺋﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻏﺎ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻭﺭﺍءﻩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺖ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﻓﺎﺩﺣﺔ ، ﺇﺫﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺑﻴﻦ 3000 ﻭ 4000 ﺭﺟﻞ .

9 ـ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ .

ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ

1 ـ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﺳﻄﺎﻭﺍﻟﻲ ، ﻭ ﺗﺸﺘﺖ

ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻗﺎﺋﺪﻩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻏﺎ ، ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﺩﻱ ﺑﻮﺭﻣﻮﻥ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻗﻠﻴﻼ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ

ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻭ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻻﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ،

ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .

2 ـ ﺗﺄﻛﺪ ﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﻭﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ

ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻻﻧﻘﺎﺫ ﻣﺎﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫﻩ ﻓﻘﺮﺭ ﻋﺰﻝ

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻏﺎ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻱ ﺑﻮﻣﺰﺭﺍﻕ ﺑﺎﻱ ﺍﻟﺘﻴﻄﺮﻱ ، ﻭ ﺩﻋﺎ ﻣﻔﺘﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻣﺤﻤﺪ

ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺑﻲ ﻭ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺳﻴﻔﺎ ﻭ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭ ﻳﻘﻮﻝ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻼ ﻓﺎﺿﻼ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻺﻓﺘﺎء ﻻ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ

ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻁﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺤﻀﺮ ﻭ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻳﺨﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺧﺎﺳﺮﺓ ، ﻭ ﺃﻥ ( ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﺋﺪ ) ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎءﺕ ﺟﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻮﺻﻰ

ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻭﺳﺎﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ,

3 ـ ﻓﻲ 29 ﺟﻮﺍﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻬﺎ ﺣﺼﻦ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻴﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 800 ﻡ ﻓﻘﻂ

ﻭﺳﻘﻮﻁﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻷﻛﻴﺪ ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺃﻣﺮ ﺳﻘﻮﻁﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ

ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﻮﻡ 3 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﺳﻘﻂ

ﺍﻟﺤﺼﻦ ﻭﺳﻜﺘﺖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﻟﻴﻌﻠﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻤﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .

4 ـ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ .

5 ـ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻳﻮﻡ 5 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1830 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟﺮﺕ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻹﻣﺒﺮﻁﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﺩﻱ ﺑﻮﺭﻣﻮﻥ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،

ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻟﻴﺨﺒﺮﻩ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ

ﺍﻟﺤﺮﺏ ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ، ﻟﻴﺮﺳﻞ ﻟﻪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﻥ ﺃﺧﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ ﺃﺣﻤﺪ

ﺑﻮﺿﺮﺑﺔ ﻭ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺧﻮﺟﺔ ، ﺍﻟﺬﺍﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺘﻘﻨﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﻭﻗﺎﻡ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺴﺮﺩ ﺷﺮﻭﻁﻪ

ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺪﺍﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺣﺮﺍ ، ﻭﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ

ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌﻪ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﻛﻞ ﺃﻣﻼﻛﻪ ، ﻭ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻜﻞ ﺿﺒﺎﻁ ﺟﻴﺶ

ﺍﻟﺪﺍﻱ ، ﻭ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﺩﻱ ﺑﻮﺭﻣﻮﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ 5

ﺣﻮﻳﻠﻴﺔ ، ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .

ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ

ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ : ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﻴﺮ ﻟﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﻅﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺧﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :

1 ـ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺳﻮﻯ ﺣﺠﺔ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﺗﺬﺭﻋﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻏﺰﻭﻫﺎ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻨﺼﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﻭﻓﺎﻝ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﺩﻱ ﺑﻮﺭﻣﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺰﻭ ﺃﺑﻌﺪ ﻭﺃﻋﻤﻖ ، ﻭﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻ ﺩﻟﻴﻼ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ , ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ، ﻗﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﺭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻳﻮﻡ 11 ﺃﻓﺮﻳﻞ ، 1827 ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻘﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﻂ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻔﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺤﺮﻱ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﻭﺣﺠﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻳﺮﻓﺾ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﻭﻋﺪ ﺑﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻭﻱ ـ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ ، ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺻﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻷﻋﻈﻢ ( ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ) ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﻢ ( ﺟﻼﻟﺔ ) ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﺭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺗﻬﻢ ﻛﺎﺫﺑﺔ.

2 ـ ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﻀﺔ ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺃ / ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ .

ﺏ / ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻘﺬ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻤﻠﻮءﺓ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻨﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ,

ﺝ / ﺇﻥ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﻭ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﻮﻁ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺴﻔﻦ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺑﻤﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ .

3 ـ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ’ ﻭﺗﻮﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﺩﻭ ﻻﻓﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺷﺎﺭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﻜﻠﻒ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺒﻊ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﺮﻧﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺧﻼﻝ ﺑﻀﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﻓﻘﻂ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺭﻏﻢ ‘ﻻﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ,

4 ـ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16 ﺟﻮﺍﻥ ، 1827 ﻁﻠﺒﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﺍﺗﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺬﺍﺭ ﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﻳﻮﻡ 15 ﺟﻮﺍﻥ ، 1827 ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ ، ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻭﻓﺪﺍ ﻣﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﺭﺑﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﻣﻴﺮﺍﻝ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭﺍﺕ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺔ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻁﻠﻘﺔ ﻣﺪﻓﻊ ، ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻭﻱ ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻳﻮﻥ ﺑﻜﺮﻱ ﻭﺑﻮﺷﻨﺎﻕ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﻄﺎﻥ ﻛﻮﻟﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﻳﻌﺘﺬﺭ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﻘﻨﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺣﺔ . ﻭﻧﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﺫﻻﻝ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻄﺎﻥ ﻛﻮﻟﻲ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ( ﻻﺑﺮﻭﻓﺎﻧﺲ ) ﻟﻴﻌﺘﺬﺭ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻘﻨﺼﻞ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻲ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺨﺰﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺡ ﻗﺎﺋﻼ . " ﺃﺗﺴﺄﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﻲ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﻛﺬﻟﻚ " ، ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﺃﻋﺼﺎﺑﻪ ﻭ ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻜﻞ ﻟﺒﺎﻗﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺴﻤﻴﻢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺗﻮﺗﻴﺮﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮﺓ ، ﻭ ﻁﻠﺐ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎﺩ ﻭ ﻧﺰﻳﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺍﺗﺘﻀﺢ ﺍﻷﻣﻮﺭ .

5 ـ ﺭﻓﺾ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻻﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﻮﻡ 16 ﺟﻮﺍﻥ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻟﺔ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻨﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﺮﺝ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 12 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .

6 ـ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ 1829 ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

__ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ .

__ ﺍﻟﺘﻔﺎ ﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﻭ ﺍﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ .

__ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺿﺎﺑﻂ ﺳﺎﻣﻲ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﻣﻘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺣﺪﺙ .

__ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺳﻠاﻢ .

ﻭﻓﻲ 30 ﺟﻮﺍﻥ 1829 ﺩﺧﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻻﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ( ﻻﺑﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻴﺮ ) ﺍﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻﺑﺮﻭﻓﺎﻧﺲ ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻌﻪ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ .

7 ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﻡ 2 ﺃﻭﺕ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻣﻀﺎء ﻫﺪﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ، ﻭﺭﻓﺾ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﻋﻨﻪ ﻟﺒﺎﺭﻳﺲ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺗﻤﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﻁﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ، ﺃﻣﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﺃﺳﺮﻯ ﺣﺮﺏ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﺍﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻷﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﺮﻑ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻘﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ . ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺑﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭ ﺍﻁﻼﻉ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ .

8 ـ ﺣﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ، ﺣﺎﺩﺙ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍ ، ﺇﺫ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﻀﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻋﺎﺩﻭ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺒﻌﺾ

ﺍﻷﻋﻄﺎﺏ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ 3 ﺃﻭﺕ ، 1829 ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻁﺎﺭﺋﺎ ﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ، ﻭ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﺰﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ , ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ . ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .

9 ـ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﻲ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻻﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻴﻜﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺑﺸﺄﺕ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﻫﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻀﺮﺏ ﻗﻨﺼﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﺰﺩﻩ ﺳﻮﻯ ﺗﻌﻨﺘﺎ ﻭﻏﻄﺮﺳﺔ , ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻻﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺑﻌﺪ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﺭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﺑﻜﻠﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .

10 ـ ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ، ﺗﻘﺮﺭ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺷﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﺭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﺎﻩ ﻳﻮﻡ 30 ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 1830 ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺮﺳﻞ ﺃﺳﺎﻁﻴﻠﻪ ﻭﺟﻴﻮﺷﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺩﺍﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺘﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ . ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﻮﻡ 7 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1830 ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺮﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﻥ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﻘﺎﻩ ﻳﻮﻡ 2 ﻣﺎﺭﺱ 1830 ﻭ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : " ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻣﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﺟﻠﺖ ﻋﻤﻼ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺿﺪ ﻗﻮﺓ ﺑﺮﺑﺮﻳﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﺗﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺟﻬﺖ ﺷﺘﺎﺋﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ . " .

11 ـ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ، ﻭﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ . ﻭﺍﻟﺸﻴﺊ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺍﻗﺴﺎﻡ ، ﻗﺴﻢ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ، ﻭ ﺃﺧﺮ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ، ﻭ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺆﻭﻧﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ . ﺍﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ 37 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﺪﻱ ، ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ 31 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 2300 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻲ 40 ﻣﺘﺮﺟﻤﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺔ 675 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ 103 ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺏ 1872 ﻣﺪﻓﻌﺎ ﻭﺳﻔﻴﻨﺘﺎﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ 80 ﻣﺪﻓﻌﺎ ، ﻭ 572 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻔﻦ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺐ ﺍﻷﻧﺰﺍﻝ ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮءﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .

12 ـ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺗﻌﺪﺍﺩﻩ 535 ﻓﺎﺭﺳﺎ .

13 ـ ﻟﻘﺪ ﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﺩﻱ ﺑﻮﺭﻣﻮﻥ ، ﺍﻣﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﻝ ﺩﻭ ﺑﻴﺮﻱ ، ﻭ ﻧﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﻤﺖ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻄﻮﻋﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺎﻗﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ، ﻟﻴﻌﺮﺿﻮا ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬﻫﻢ ﻣﻌﻪ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .

14 ـ ﻋﺸﻴﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻛﺘﻴﺐ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ) ﻭ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺪ ، ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺟﺘﻬﺎ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ، ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﻮﺟﺰﺍ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﺎﻣﻮﺳﻴﻦ ( ﻓﺮﻧﺴﻲ ــ ﻋﺮﺑﻲ ) ﻋﻠﻰ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ .

15 ـ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺟﺔ ، ﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﻁﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ، ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪﻫﻢ ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻭ ﻁﻐﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺳﺘﺤﺘﺮﻡ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺳﻴﺤﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ .

ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ

ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ

ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ : ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻓﻜﻴﻒ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ؟

1 ـ ﺗُﺠﻤﻊ ﺟﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ، ﻻﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﻭ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ، ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﺸﺎﺑﻜﺎﺗﻪ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

2 ـ ﺗﻌﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺯﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺘﻲ 1793 ـ 1794 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﺑﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻮﺭﺗﻬﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1794 ﻳﻌﻠﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻦ ﺗﺮﺩ ﺃﻱ ﻁﻠﺐ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ " ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﻮﻝ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻨﺎ ، ﻓﺎﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ، ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺅﻧﺎ ، ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻷﻥ ﻧﻤﺪﻛﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ، ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎ ...... "

3 ـ ﺇﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﻧﻔﻄﺎﻟﻲ ﺑﻮﺷﻨﺎﻕ ﻭﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻜﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻤﻠﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ،1782 ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻌﺐ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﻳﻦ

ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻗﺼﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻧﻔﻮﺫ ﻗﻮﻱ ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ . ﻭﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ، ﻫﺎﺟﺮﺕ ﺃﺳﺮﺗﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﻔﻮﺭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺔ ، 1723 ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻻﺳﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺑﺮﺯ ﻧﺠﻢ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ ، ﻭ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ـ ﺍﻱ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ـ .

4 ـ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺳﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻨﺔ ، 1795 ﺣﺘﻰ ﺳﺎﺭﻉ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻜﺮﻱ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﻟﺸﺮﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ، ﻭ ﺯﻭﺩﻩ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ

ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﺃﻭﻝ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ، 1795 ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻠﻘﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1795 ﻓﻘﻂ 33 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1796 ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ 34 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ . ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .

5 ـ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺳﻨﺔ 1797 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﻤﺒﻠﻎ 2297445 ﻓﺮﻧﻚ ، ﻭ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪﻓﻌﺎﺕ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 150000 ﻓﺮﻧﻚ ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻨﺔ 1802 ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺭﺑﻂ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﺑﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻓﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﻱ ، ﺣﻴﺚ ﺍﻗﻨﻌﺎﻩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻮﻧﻬﻤﺎ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎﻻ ﺍﺫﺍ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ) ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻭ ﺩﻳﻮﻧﻬﻤﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .

5 ـ ﻛﺘﺐ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1803 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﺸﺮﻳﻘﻪ ﺑﻮﺷﻨﺎﻕ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺎﺑﻮﻟﻴﻮﻥ ﺑﻮﻧﺎﺑﺮﺕ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑﻜﺮﻱ ﻭ ﺑﻮﺷﻨﺎﻕ ﻫﻮ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﻱ . ﻭﻓﻌﻼ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﺍﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺩ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺗﺄﺯﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ . ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻅﻠﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ .

6 ـ ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺗﺘﻌﻘﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻤﺎﻁﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻺﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﻨﺼﻠﻬﺎ ﺑﻴﻴﺮ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺰ ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ 1818 ) ـ ( 1830 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻨﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻘﻨﺼﻞ ﺃﺧﺮ .

7 ـ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﻁﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ، ﻧﺠﺪ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺎﻳﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ، ﻓﻤﺎ

ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ؟ .

ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ؟

1 ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﺭﻋﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻫﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ أﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻴﻦ ﺑﻜﺮﻱ ﻭﺑﻮﺷﻨﺎﻕ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎﻁﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ، ﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﻁﺮﺡ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭ ﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ؟ .

2 ـ ﺇﻥ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺃﻓﺮﻳﻞ ، 1827 ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻴﺮﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺑﻔﺎﻳﻔﺮ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﺴﻨﺔ ، 1828 ﻭ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺃﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﻨﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺰﻳﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻟﺘﻬﻨﺌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻴﻴﺮ ﺩﻭﻓﺎﻝ ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻗﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺣﺔ ﺇﺩ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺪﺍﻱ : " ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺭﺟﻞ ﻣﺜﻠﻜﻢ " ﻛﻤﺎ ﺃﺿﺎﻑ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ . ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻔﻘﺪ ﺃﻋﺼﺎﺑﻪ ، ﻭ ﻏﻀﺐ ﻏﻀﺒﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻊ ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪﻩ ﺿﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺿﺮﺑﻪ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻞ ﻫﺪﺩﻩ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺑﺎﺷﺎﺭﺓ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪﻩ .

3 ـ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻜﻴﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ، ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﺳﺎﺳﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﻣﺆﺩﺑﺎ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ

ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻬﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ، ﻭﺷﻌﺮ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎء ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻭﺟﻤﻊ ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ، ﻓﻠﻮ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﻜﻞ . ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺧﻮﺟﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻗﻘﻮﺍ ﺟﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺘﻔﻮﻫﻮﻥ ﺑﻬﺎ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ؟ .

4 ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﺑﻬﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﺃﻭ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻅﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻗﺼﺪ ﺇﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :

ﺃ / ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺶ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻣﺔ .

ﺏ / ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﻘﻨﺼﻞ ، ﺇﺫ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺃﻭﺕ ، 1815 ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ 1815 ) ـ ( 1827 ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻋﺎﻳﺸﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ 1818 ) ـ ( 1827 . ﻭ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻔﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ .

ﺝ / ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻨﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺑﻘﻨﺼﻞ ﺃﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺳﻔﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ .

ﺩ/ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺑﻔﺎﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ : " ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ـﻅﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﺮﺍﻋﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻬﺎ ، ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ ﺭﻓﻘﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭ ﻧﻘﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ .

5 ـ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻩ ﻭ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﻛﺤﺠﺔ ﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻔﺎﻳﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﺩ ﺻﺪﻓﺔ ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻣﺪﺑﺮﺓ ﺑﺤﻨﻜﺔ ، ﻭ ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ .

6 ـ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪﻫﺎ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﺭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻠﻴﺮﻣﻮﻥ ﺗﻮﻧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷﺎﺭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ 1824) ـ ( 1830 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ، 1827 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻁﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ .

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

.1 ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،

ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻈﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ

ﻗﻨﺎﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ

1534 ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻞ ﻭ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ. ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻅﺎﻫﺮﻳﺎ ﻓﻘﻂ، ﻻﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.

.2 ﻭﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻨﺔ ،1789 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺣﺼﺎﺭﺍ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺎ

ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﻓﺸﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ

ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.

.3 ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺗﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻻ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ 1798 ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ

ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﻧﺎﺑﺮﺕ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻵﺳﻴﺘﺎﻧﺔ (ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ) ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺿﺨﺖ ﻟﻪ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﺩﺍﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻁﻠﺐ " ﻣﻨﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ

، ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭ

ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ " . ﻭ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ (ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻥ) ﺃﺧﻄﺎﺭﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ.

.4 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ

ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺟﻴﺪﺓ

ﺇﻻ ﻅﺎﻫﺮﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﻄﻂ ﺳﺮﺍ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎء

ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ. ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﺣﻴﺚ

ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ،18301782 ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﺿﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .

.5 ﺇﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ،

ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻨﺔ

.1830

ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ

1 ـ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻮﺗﺮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ’ ﺍﺳﺘﻤﺮ

ﻁﻴﻠﺔ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﻧﺎﺑﺮﺕ ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ

ﺍﻭﺭﺑﺎ ، ﺃﻭ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ ، 1798 ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻳﻠﻬﺐ ﺃﺣﻼﻣﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ

ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻤﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﻭ ﺳﻮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺳﺘﺸﻜﻞ

ﻋﻤﻘﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﻴﺮﺓ

ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻗﻔﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ، ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ

ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻟﻢ ﺗﺴﻊ ﻭ ﻟﻢ

ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺑﺎ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﺑﻴﺾ

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺭﺟﻮﻉ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻮﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻋﺮﺵ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،

ﺇﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺡ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭ

ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻮﺳﻪ

ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻥ . 1815 ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ

( ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ـ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ) ﻛﻌﺮﺑﻮﻥ ﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﻟﻮﻳﺲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ

ﻋﺸﺮ ﺍﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺳﻨﺔ 1815 ﻋﻴﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﻨﺼﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻫﻮ

ﺑﻴﻴﺮ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﻓﻲ 28 ﺃﻭﺕ 1815 ﻭ ﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﻟﻠﺒﺎﺷﺎ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ 112.924 ﻓﺮﻧﻚ ﺗﻀﻢ

ﻣﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺃﻗﻤﺸﺔ ﻭ ﺃﺳﻠﺤﺔ .

2 ـ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻡ ﻁﻮﻳﻼ ؛ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻮﺗﺮﺕ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 1818 ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻛﺲ ﻻﺷﺎﺑﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ

ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺘﻬﺪﺩ ﻭ ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ . ﻭ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﻭ ﻓﺘﺢ

ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ، ﻭ ﻛﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ

ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ، 1819 ﻭ

ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻭ ﺻﺎﺭﻣﺎ : " ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻴﺔ ، ﻭ

ﺃﻥ ﻧﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻭﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ " ؛ ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ

ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻗﻴﺪ ﺃﻧﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ

ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻁﺮﻑ ﻛﺎﻥ ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ

ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .

3 ـ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻏﻀﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻨﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﺳﻨﺔ 1815 ﺃﻧﻬﺎ

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺄﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ

ﺃﻭﺭﺑﻲ ، ﻭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺷﻜﻞ ﺃﺣﺪ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺣﺘﻰ

ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ

ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ .

4 ـ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﺭﺳﺨﺖ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ

ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ، ﻟﻬﺬﺍ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﺸﺮﻉ

ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ

ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﻭ ﺿﺎﻳﻘﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ، ﻭ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻭ ﻫﻲ :

ﺃ/ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﻜﺮﻱ ﻭ ﺑﻮﺷﻨﺎﻕ ( ﺳﻨﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ).

ﺏ/ ﺇﺩﻋﺎء ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﺻﺒﺎﻍ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ، ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ ﻟﻠﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ

ﻓﻴﻔﺮﻱ . 1825

ﺝ / ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ

ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ . ﻓﻄﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭﻩ ، ﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍء

ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻹﺫﻻﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﻣﻦ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ 29 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1826 ﻭ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ ، ﻭ

ﻣﻨﻊ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ .

5 ـ ﻗﺮﺭﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1826 ﻓﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﺮﺏ

ﺣﻠﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء ، ﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﺃﺭﺟﺊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ، ﻭ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ

ﻋﻠﻰ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺩﻭﻓﺎﻝ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻬﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺈﺳﻢ " ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ " ( ﺳﻨﻌﻮﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ).

ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

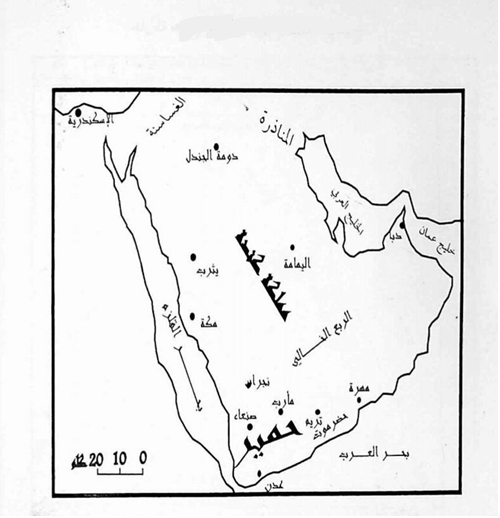

ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻭﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﻌﺸﺮ ﺑﺎﻟ ّﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩّ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺑﺮﺑﺮﻭﺳﺔ ﻭﻛﺬﺍ

ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ﻭﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ

(ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ) ﺗ ّﻢ ﻁﺮﺩ ﺍﻹﺳﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻛﻴﺎﻥ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ

ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ، ﻭﻗﺪ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻓﺮﺽ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ

ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺈﻳﺎﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻭﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺮﻛﺰ

ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﻳﻠﺮﺑﺎﻳﺎﺕ (1588 1518) ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺍﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺗﻬﺎ

ﺍﻷﻭﻟﻰ (1710 1671) ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .(1830 1711)

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻕ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺎﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺳﻼﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎء ﺻﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ

ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﺎﻣﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﺘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻫﺎ